国家级非物质文化遗产项目

三级甲等中医骨伤专科医院

辽宁省交通创伤海城急救中心

急救电话:120

统一服务热线:

0412-3207777、3207082

科室特色

脊髓型颈椎病是由于颈椎退变导致脊髓受压或脊髓血供障碍,引起脊髓功能障碍的疾病。如果不及时治疗,可能导致严重的神经功能障碍,影响患者的生活质量。因此,一旦出现相关症状,应及时就医,明确诊断,并采取相应的治疗措施。

一、脊髓型颈椎病的临床特点

1.锥体束征。为脊髓型颈椎病的主要特点,其产生机制是由于致压物对锥体束(皮质脊髓束)的直接压迫或局部血供减少之故。临床表现以下肢无力、拖步、双腿发紧(如缚绑腿)及抬步沉重感等开始,渐而出现足踏棉花、抬步打漂、跛行、易跪倒(或跌倒)、足尖不能离地、步态拙笨及束胸感等。检查时可发现反射亢进、踝膝阵挛及肌肉萎缩等典型的锥体束症状腹壁反射及提睾反射大多减退或消失,手部持物易坠落(此表示锥体束深部已受累),最后呈现为痉挛性瘫痪。

2.肢体麻木。此主要由于脊髓丘脑束同时受累所致。该束纤维排列顺序与前者相似,自内向外为颈、上肢、胸、腰、下肢和骶部的神经纤维。因此其出现症状的部位及分型与前者相一致。在脊髓丘脑束内的痛觉、温觉纤维与触觉纤维分布不同,因而受压迫的程度亦有所差异,即痛觉、触觉障碍明显,而触觉可能完全正常。此种分离性感觉障碍,易与脊髓空洞症相混淆,临床上应注意鉴别。

3.反射障碍。主要表现如下:生理反射异常:视病变波及脊髓的节段不同,各生理反射出现相应的改变,包括上肢的肱二头肌、肱三头肌和桡骨膜反射,下肢的膝腱反射和跟腱反射,多为亢进。此外腹壁反射、提睾反射和肛门反射可减弱或消失。 出现病理反射:以Hoffmann征及掌颏反射出现的阳性率为最高;病程后期,踝阵挛、髌阵挛及Babinski征等均可出现。

4.自主神经症状。临床上并非少见,可涉及全身各系统,其中

以胃肠、心血管及泌尿系统为多见,且许多患者是在减压术后当症状获得改善时,才追忆可能因颈椎病所致。可见术前如不详细询问,常常难以发现。

5.排便排尿功能障碍。多在后期出现,起初以尿急、排空不良、尿频及便秘为多见,渐而引起尿潴留或大小便失禁。

6.屈颈试验。此种类型恐惧屈颈动作。如突然将头颈前屈,由于椎管内有效间隙突然减少,以致脊髓处于容易遭受激惹的敏感状态,患有脊髓型颈椎病者,双下肢或四肢可有“触电”样感觉。此主要由于在前屈状况下,不仅椎管容积缩小,且于椎管前方的骨性或软骨性致压物可直接“撞击”脊髓及其血管,与此同时,硬膜囊后壁向前方形成的张压力,亦加重了对脊髓的压应力。

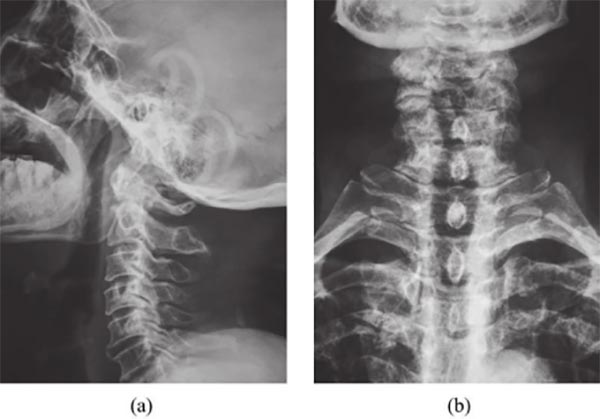

7.影像学改变。大多具有以下特点。(1)X线平片及动力位侧位片主要表现为①椎管矢状径大多<正常。按比值计算,椎体与椎管矢状径比值大多<0.75;绝对值也多<14mm,约50%病例在12mm以下。

②椎体后缘除梯形改变,病程较短之病例,大多为突出或脱出之髓核引起椎节不稳所致。因此,在动力位侧位片上患节椎体间关

节可显示明显之阶梯形变,其出现时间较MRI成像技术检查阳性

所见的时间为早。同样,已有骨刺形成的病例,其邻节在出现骨

刺之前亦先从阶梯形变(椎节不稳)开始。

③骨赘形成。约80%病例于患节椎体后缘有较明显之骨赘形成,其矢径为1~6mm,或更长,一般以3~5mm者居多。

④其他改变。某些病例可伴有后纵韧带钙化、先天性椎体融合(以C3~C4为多)及前纵韧带骨化等异常所见。此种异常与本型症状的发生与发展亦有密切关系。

(2)MRI检查。是诊断退行性颈椎病的金标准。MR可评估软组织和骨骼结构,并在各个平面上准确测量功能相关的椎管和脊髓尺寸。不仅对颈椎病的诊断、分型至关重要,且为手术的决定、手术部位的判定及术式的选择等都具有重要意义。

二、应做的检查

(1)颈椎正侧位及过屈过伸动力位片 颈椎正侧位片检查能够显

示颈椎关节有没有增生,颈椎曲度是否改变,椎间隙是否变窄,有无骨质增生或韧带钙化。国人正常颈椎管矢状径在16~17mm,若小于13mm则认为存在椎管狭窄,若小于10mm常有脊髓功能障碍;颈椎侧位椎管中矢状径/椎体中矢状径小于0.75,认为存在发育性颈椎管狭窄;颈椎动力位片可以了解颈椎不稳定的节段。

(2)颈椎CT+三维重建 颈椎CT对骨刺、韧带钙化、椎管狭窄等骨性病变显示要比MRI清楚,可以更进一步提高诊断的准确性。通常完善CT检查可以明确致压物是否是骨性的,范围多大,为手术规划提供资料。

※ 患者颈肩部不适,伴四肢麻木、无力半年,1个月前麻木、无力逐渐加重,同时伴精细动作笨拙(如拿筷子、扣纽扣等动作),行走有踩棉花感,易跌倒,胸腹部有束带感。日本骨科学会(JOA)评分10.5分,经过系统非手术治疗无明显效果,已行颈椎CT+三维重建检查及颈椎正侧、动力位片。

三、MRI上见到突出就可以诊断颈椎病吗?

MRI可见多节段颈椎间盘突出,但并非每节段突出都会引起临床症状。诊断需要结合症状、体征和影像学表现。有些患者虽然影像学检查显示椎间盘有突出且脊髓存在压迫,但临床检查却没有任何相应的症状和体征。脊髓型颈椎病是一个缓慢发展的过程,脊髓对慢性压迫具有良好的耐受性,该患者虽然有多节段颈椎间盘突出,但病变节段应该在C4/5、C5/6。

凡有脊髓刺激或者损害的病变,均应与本病鉴别。

(1)椎管内肿瘤 患者可有颈、肩、枕、臂、手指疼痛或麻木,

同侧上肢为下运动神经元损害,下肢为上运动神经元损害。症状逐渐发展到对侧下肢,最后到达对侧上肢。压迫平面以下感觉减退及运动障碍的情况开始为Brown-Sequard综合征的表现,逐渐加重,最后呈现脊髓横贯性损害现象。

(2)脊髓空洞症 患者男性,多在20~30岁,有感觉分离现象,

即痛、温觉消失,触觉存在等。脊髓造影及脊柱X线片正常,脊柱CT或MRI检查可以确诊。

(3)进行性肌萎缩侧索硬化 为一种原因不明的脑干运动核、皮

质脊髓束和脊髓前角细胞损害的疾病。患者首先上肢出现症状,由于发展到肘、肩,然后到对侧上肢,随后到下肢。检查可见骨间肌萎缩,甚至不能拿东西、扣纽扣,但无感觉障碍,下肢有肌痉挛和病理反射。病情进一步发展,患者说话不清,舌后坠可堵塞呼吸道,预后不良。

(4)青年上肢远端肌萎缩(平山病) 好发于青春早期,男:女为20:1,临床表现上肢远端无力伴萎缩,可有束颤,无感觉及括约肌障碍,数年内进行加重,但多数在5年内停止发展,属于良性自限性运动神经元病。

四、脊髓型颈椎病的治疗原则

脊髓型颈椎病一旦确诊,原则上应采取手术治疗,手术治疗的目

的是扩大椎管。适度的早期减压可以恢复脊髓形态、减轻脊髓水肿、增加脊髓血供,以促进脊髓恢复。其次融合不稳定节段,避免因椎体过度活动造成脊髓反复损伤,减少术后畸形。

专家简介

刘岩,主任中医师,三病区(脊柱及创伤骨科(二))主任。海城苏氏正骨第三代传人,师承海城苏氏正骨第二代传人、正骨大师张玉香女士。中国民间中医药研究开发协会苏氏正骨分会常务理事、中国中西医结合骨科微创学会辽宁分会委员、辽宁省细胞生物学会神经脊髓重建修复委员会理事、鞍山市医学会医疗鉴定专家库成员、长春中医药大学兼职讲师。从事脊柱科临床工作30余年,擅长应用苏氏正骨传统手法与现代技术相结合治疗各类创伤骨折,脊柱疾患的诊断和治疗。在腰椎间盘突出症,胸、腰椎管狭窄症,腰椎滑脱,脊柱侧弯,腰椎翻修手术,颈、胸、腰椎骨折、脱位,颈椎病等疾病诊断与治疗方面具有较深的造诣。应用椎间孔镜微创治疗腰椎间盘突出症取得了满意的疗效。采用微创经皮闭式椎弓根钉系统治疗胸腰椎骨折,椎体成形术(PKP、PVP)治疗老年胸腰椎骨折多项技术填补了我市的医疗空白。多次参加国内外学术研讨会,发表国家级、省级学术论文20余篇。参与《苏氏正骨》书籍编写工作。

Copyright hczgyy.cn All Rights Reserved 海城市正骨医院 版权所有